(按姓氏拼音排序)01.延续文物生命的“石头御医”——陈卉丽

陈卉丽,女,51岁,大足石刻研究院文物保护工程中心主任。

她带领石质文物修复师团队,承担了大足石刻5万余尊造像的修复抢救工作,其中包括大足石刻千手观音造像抢救性保护工程、大足妙高山石窟抢险加固工程等。在普通人看来,大足石刻是冷冰冰的石头,但在她眼中却是有着鲜活生命的宝贝。她总结出“望闻问切”的“四诊法”,可初步诊断石质文物病害20多种,准确率高达95%。她还编写有20余项文物保护修复方案,为大足石刻文物保护工作作出了突出贡献。

02.用真爱诠释患难夫妻情的贤妻——陈 丽

陈丽,女,44岁,綦江区赶水镇一居居民。

她24岁时遭遇一场意外事故,导致半身瘫痪,在男友悉心照料下逐渐康复,并与男友成婚。两年后,孩子的出生导致她旧病复发,再次瘫痪,生活不能自理,丈夫毅然挑起家庭重担,悉心照顾妻小。在她逐渐恢复健康的时候,不幸再次降临,丈夫意外摔伤导致头盖骨碎裂,全身瘫痪、毫无知觉。她对丈夫不离不弃,一瘸一拐地为他洗脸擦身、穿衣洗脚,担负起照顾他的责任,在她的精心照料下,丈夫已恢复意识并能微笑了。

03.身残志坚孝感天地的无臂男儿——

陈星银

陈星银,男,49岁,丰都县虎威镇同心村村民。

7岁时,他因触电造成双手截肢。虽没有双手,但他却能做正常人能做的大部分体力活儿,犁田、栽秧、挖地、挑粪、做饭、编箢篼。去年以来,88岁的母亲卧床不起,他坚持一日三餐用嘴给母亲喂饭喂药。今年5月,老母亲在他的陪伴下寿终正寝。40余载,他靠顽强的毅力练就了一身自食其力的绝活,走出了一条身残志坚的自强之路。他自强不息、孝顺老人、善待邻里的事迹在同心村广为传颂,不少家庭把他作为教育子女的榜样。

04.长江航道线上的“守护神”——葛列军

葛列军,男,47岁,重庆航道局望龙门班组船长。

他在日常工作中,不论晴热酷暑、严寒隆冬,都坚持带头夜以继日地在航道一线巡航设标,指挥协调。由于工作地点位于长江边上,他常常会遇到船舶海事事故、岸边群众溺水等情况。每逢紧急情况,他总是带领班组成员快速反应,全速赶往事发地,在救援现场,他运用娴熟的专业技术和丰富的实战经验指挥救援抢险。在20多年的工作生涯中,救起近百条生命,被称为长江航道线上的“守护神”。

05.为“棒棒”画像为时代存照的草根导演——何 苦

何苦,本名何长林,男,40岁,重庆某部队正团级退役军官,奉节大树镇石堰村人。

他从部队退役后,将镜头对准普通百姓的日常生活。2014年1月至2015年2月,他亲身经历1年“山城棒棒”生活,真实记录在重庆时代变迁、社会发展背景下,即将消失的“山城棒棒”这一群体。2016年10月21日,《最后的棒棒》在德国法兰克福摘取了首届金树国际纪录片节最佳短纪录片奖,该片为此次纪录片节中唯一获奖的中国作品。

06.青春在奉献中闪光的最美志愿者——黄 强

黄强,男,32岁,潼南区星火志愿服务协会会长。

他带领230名星火志愿服务队员投身到潼南扶贫一线,开展政策宣传、产业帮扶、电商培训等系列志愿服务,足迹踏遍全区22个镇街;深入开展“4+1”助学圆梦活动,募集爱心资金260多万元,精准帮助360余名贫困学生。近两年,他的队伍累计参与活动7000余人次,服务时间3万余小时,他个人累计服务时间达到300小时,充分展示了当代志愿者的良好精神风貌。

07.用一生践行初心的大巴山人民教师——

何宜刚

何宜刚,男,41岁,已故,城口县高望初级中学校长。

他扎根偏远农村教育一线23年,用创新的方法教书育人,10多年前探索出的“分层异步教学法”,至今仍在全县中小学推广沿用;他从本不宽裕的腰包中慷慨解囊,长期联系贫困学生家庭,资助学生18名,累计金额达3万元。2016年9月9日凌晨,因劳累过度,他心脏病突发离世。离世当天,1000余名家长自发地为他送行。他的事迹先后被《人民日报》《新华社内参》《光明日报》等80余家媒体报道。

08.接力守护麻风病人32年的父女医生——

蒋威正/蒋朝辉

蒋威正,男,62岁;蒋朝辉,女,33岁,巴南区皮肤病防治院医生。

1984年,蒋威正从一名乡村医生转变为一名麻风病医生,那时,女儿蒋朝辉还不满两岁。2004年,女儿大学毕业后放弃了城市的工作,与父亲一起扎根在麻风病防治工作一线。如今,老蒋已年过六旬,退休之后又返聘回麻风病院;小蒋也已结婚生子,现在是麻风病院的医务科长。父女两代人一起守护着麻风病人,践行着消除麻风病的誓言。

09.传递爱心23年不停歇的“一元理发师”——梁恩化

梁恩化,男,83岁,北碚区天生街道奔月路露天理发店师傅。

83岁的他在北碚天生街道奔月路的露天理发店为居民理发,23年来理任何发型都只收一元钱。他13岁开始学理发,1949年参军,1993年退休后,就在社区里搭了间木棚做理发室,为周围邻居服务。在理发店里,他立下个规矩:残疾人、低保户理发一律不收钱。他每天早上7点左右出摊,许多居民慕名而来,人多的时候还要排队。二十多年来,即便物价上涨了数倍,但是梁恩化坚持自己“理发只收一元钱”的承诺毫不动摇。

10.扎根一线岗位12年的“盲警”——罗 建

罗建,男,52岁,合川区双凤镇派出所民警。

自参加公安工作以来,罗建一直战斗在基层派出所。2003年4月,罗建在出警时不幸被炸伤,右眼被摘除,双耳鼓膜破裂,左眼术后矫正视力仅为0.2,被鉴定为五级伤残。他以顽强的毅力战胜伤残,重返工作岗位。12年来,他调解矛盾纠纷2000余起,处理治安案件500余件,办理户籍业务上万人次,无一投诉,整理各类档案3000余卷,无一差错。他曾荣立一等功1次,三等功1次,嘉奖2次,并获“重庆五一劳动奖章”。

11.微笑面对艰难人生的“陀螺女孩”——李升玫

李升玫,女,9岁,巫溪县宁河街道长春小学学生。

她还没出生爸爸就受伤偏瘫,3岁时妈妈不辞而别,2015年爸爸完全瘫痪。9岁的她,面对母亲离家出走、父亲瘫痪,没有怨天尤人、自暴自弃,每天认真完成学业,洗衣做饭照料亲人生活,周末到街头卖陀螺补贴家用。她总说:“我和爸爸、哥哥每月都能领到低保,学校还免除了我的学杂费,经常有好心人来关心我们,我觉得挺幸福的。”她乐观积极、坚强面对人生的态度引起了社会的广泛关注,越来越多好心人开始关心她的学习生活。

12.用一把焊枪点亮工匠人生的电焊工人——

李宪洪

李宪洪,男,27岁,重庆神州管道安装工程有限公司职工。

作为一名天然气管道焊接工人,为了练就更精湛的焊接技术,坚持每天反复练习9小时以上,皮肤和衣服常常被灼热的弧光烤焦。在与铁水相伴、焊花为伍的职业生涯里,他考取了高级技师,练就了一手焊接绝活,攻克了一个个项目难关,和团队完成了4万余米天然气管道安装,有效节约了安装成本。他编写图文并茂的焊接知识手册,向工友传授自己总结的宝贵经验,为公司培养了一批能打硬仗的焊接技术人才。

13.群众脱贫致富的领路人——李元奎

李元奎,男,45岁,黔江区水市乡杨柳村党支部书记。

担任村干部19年来,他始终把群众冷暖放在心上,与当地党员群众一起苦干实干,有效解决了杨柳村基础设施薄弱、贫困户增收渠道单一等制约发展的问题。在他推动下,铺设入户管道102公里,硬化入户路、产业道20多公里,易地搬迁、危房改造农户30余户,有效解决了全村1700多名群众饮水难、出行难、居住差等问题。他将发展烤烟、野茶、畜牧、蔬菜四大产业作为贫困群众增收致富的有力抓手。2016年,杨柳村将实现整村脱贫,36户136人越线达标。

14.创新创业带领乡亲致富的80后“猪倌”——马刘洋

马刘洋,男,34岁,忠县双桂镇农桥村人。

2007年,他回乡创业走上“猪倌”之路。他探索规模化特种养殖,并投资兴建示范养猪场。2010年,他成立重庆猪太郎农业股份合作社,截至去年底,合作社共计培训2000余人次,实现销售产值1000多万元,社员户均增收4800元。此后,他先后指导建设规模化养殖场12个,扶持200多个小老板养殖创业,带动了800多人就业。他曾荣获“重庆市劳动模范”、“全国农村青年致富带头人”、“重庆青年五四奖章”等荣誉称号。

15.教子有方传承孝老家风的耄耋老人——

冉井平

冉井平,女,89岁,酉阳县龚滩镇大理村村民。

上世纪80年代初,她不幸丧夫,但凭着勤劳和朴实,独自将五子二女养大成人。教子有方的她通过言传身教,让子女们逐渐养成尊老爱幼、互敬互爱的家风。2006年,她在一场大病后卧床不起,已陆续成家的7个子女都争抢着侍奉她,在当地传为佳话。如今,在这个四世同堂的大家庭里,孝老敬老的家风代代传承。不仅如此,几个子女的家庭也都和睦融洽,在周围的群众眼中,他们是兄友弟恭、妯娌和谐、孝亲敬老的典范。

16.用嘉言懿行垂范乡里的新乡贤——

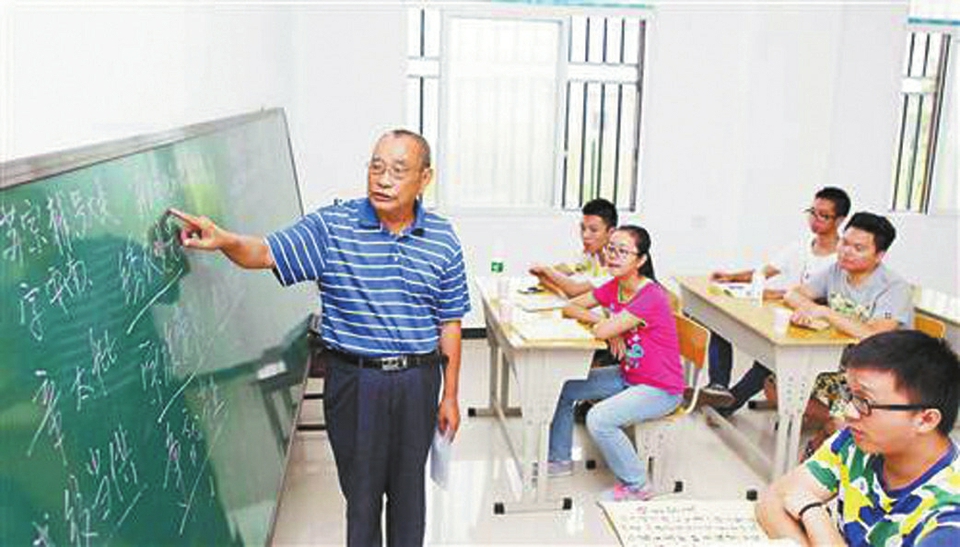

苏祖才

苏祖才,男,71岁,永川区何埂镇仓宝村村民。

2010年,年收入上千万的他返回家乡,开始了他的“乡贤之路”。2014年,他自筹资金250万元修建“苏园”,为镇上、村里培训各类人才提供场地。为支持家乡新农村建设,他出资4万多元为仓宝村打井、修人行便道、五保家园,引进重庆最大的豆瓣厂。2015年,他荣获了“永川新乡贤称号”,2016年,他号召全镇54位乡贤汇聚一堂,成立了“乡贤联谊会”,与当地村支两委共同探索开启乡村治理新模式,建设美丽乡村。

17.科学助推油菜产业大发展的科技工作者——

徐洪志

徐洪志,男,51岁,重庆三峡农业科学院油料作物研究室主任。

从上世纪九十年代开始,他深入湖北、青海、陕西等地,收集数万份油菜育种资源,2003年育成我市第一个“三系”杂交油菜品种。2010年,他所在的重庆三峡农业科学院研究的第一个“双低”杂交油菜品种通过重庆市和国家双重审定,很快实现成果转化和推广。徐洪志为提高油菜生产效益和改良油菜籽品质,三十年如一日探索创新,研发的新品种新技术在市内外推广1400余万亩,创造社会经济效益30亿元以上。

18.守护老旧电梯安全底线的“排雷兵”——杨 展

杨展,男,59岁,渝中区质监局特种设施安全监管人员。

他一直奋战在老旧电梯更新改造的第一线,在电梯安全保卫战中,虽身患癌症,却始终活跃于社区楼宇,竭力当好老旧电梯“排雷兵”。他走遍了渝中区所有社区、楼宇,深入现场办公1000余次,组织改造“三无”电梯近1000部,10多年来,风雨无阻。他对渝中区的每条街道、每个社区、每栋楼的电梯状况都了然于心,如数家珍。他曾荣获“全市质监系统爱岗敬业质监先进个人”、“全国特种设备安全工作先进个人”等荣誉称号。

19.用法律找回“迷路”孩子的“爱心妈妈”——曾美华

曾美华,女,74岁,重庆市蜀都中学退休教师。

2006年退休后,她投身于未成年人违法犯罪帮教的社会工作,几年后,成立了“曾妈妈爱心工作室”,组建了一支30余人的爱心队伍,定期到未管所进行帮教。10多年来,她往返未管所、看守所300余次,先后帮教并成功转化9名涉罪未成年人重新回归社会。她多方募集资金为江北未管所建立读书室,联系教育、法律专家对未成年罪犯进行面对面授课,推动建立“一对一”帮助机制。她为未成年犯的转化和回归社会撑起了一片法治蓝天。

20.乐观向上的脑瘫双胞胎兄弟——

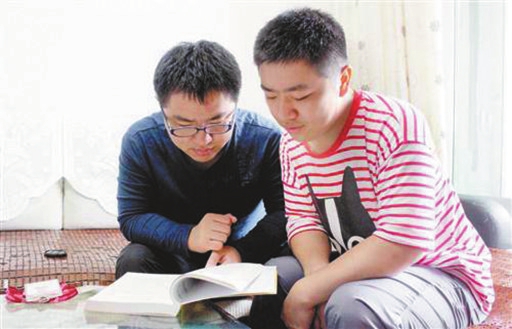

周先其/周亚乐

周先其/周亚乐,男,28岁,大渡口区茄子溪街道居民。

周先其、周亚乐是双胞胎兄弟,在3岁时都被确诊为先天性脑瘫。他们顽强地与病魔抗争,克服常人难以想象的困难,立志用知识换来美好生活。2007年,弟弟周亚乐考上大学师范专业,哥哥周先其随后也考上了成人大专法律专业。2012年,兄弟俩找到工作后,主动申请放弃低保。现在,周亚乐在一家金融机构工作,周先其则成为了一名快餐店服务员,但他仍不忘梦想,坚持自考法律本科。